去鹿港之间,我之前有做过功课,知道鹿港有观光人力三轮车,900台币可以拉着你游览完所有景点。当天太阳实在太毒,坐在有太阳棚遮盖的三轮车里,和车夫聊着鹿港的风土人情,买杯冰镇西瓜汁喝着,非常惬意。

坐车在香火缭绕的鹿港闲逛,似乎走几步就能邂逅一座寺庙。看惯了那些隐藏在大山深处,非要历经艰险才可到达的古刹,鹿港的寺庙叫人感觉新鲜。所有的檐角都俏皮地指着蓝天,且每个檐角都装饰着神仙或者动物的肖像。在这里,一切鲜艳的颜色都被大面积涂抹,佛像身上更是毫不吝啬的金色,暗地炫耀着这里的富足。它们看上去俗气吗?我觉得不。出世与入世之间,它们有一种大隐隐于市的风范。

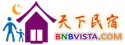

鹿港本来就有八景十二胜的说法。游人最爱去的恐怕是这条叫做摸奶巷的巷子,名由相生,这巷子极窄,若是二人同时通过,必须得身子贴身子,极为尴尬。我们去的时候正是中午,游人不多,汤汤在前面走着,逆着光我帮她拍下这张。

在一处看起来像是工坊的地方,我翻开手头的资料。清朝中叶的台湾曾有“一府二鹿三艋呷”的说法,其中的“鹿”就指代鹿港,在当时曾是最为繁华兴盛的城镇之一。这里与福建泉州隔海相望,也是早期开泰先民们泊舟登陆的地方,因此居民大部分来自大陆福建泉州。此处民风保守,居民擅长木工,雕塑,书法等传统技艺,古香古色的小镇倒是孕育出不少手工艺大师。

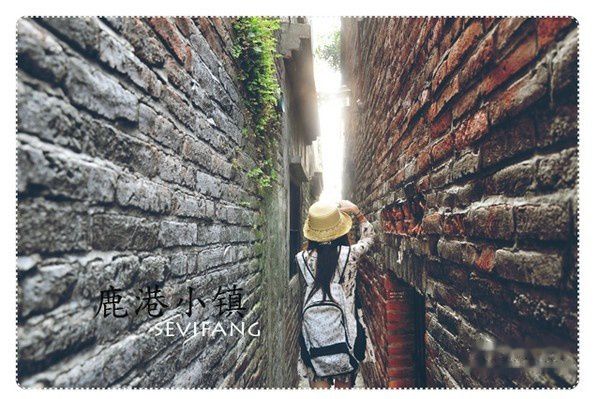

当然还有“学建筑的学生都应该参观的龙山寺”,是台湾保存得比较完好的清朝建筑了。檐角是枯枝一样的泛着灰白,却又一种说不出的素净。

而我们的车夫是一个。。。很有趣的老爷爷。他本来是说闽南语的,但是接待的大陆客多了,他国语也说得不错,还可以和你讨论下巴洛克建筑风格呢!

途中他把我们放到老街,叫我们自己随便逛逛,他在出口等我们。我们买完东西之后找到他的时候,他变成了这个样子。

然后他说了一句让我当场惊天霹雳的一句话:戴了墨镜,你们还能认出我吗?

我心里想:当然能啊!不然咧!要不谁载着我们走完下半段啊!

另外,我们那个老爷爷和现在的网民一样,非常喜欢说“有没有”三个字。

有一次经过一个水池,他问我们:看,那水池里有乌龟的有没有!

我和汤汤齐声答:有!

然后我听到半空中划过几声兽类的啼叫。

我就很兴奋地说:哇!这里的乌龟会叫也有木有!

老爷爷当场就黑线了。汤汤说:那是旁边的鹅在叫。

鹿港很古早味,二个半小时很快,黄昏的时候我们又拎着大包小包的行李离开了。当晚很刺激,因为两个女生竟然住进了。。。Motel!对了,就是八卦新闻版里阮经天偷吃的Motel哦!

游览完鹿港,我们原计划是当天晚上就动身去台南,只是我们忽略了那天正好是母亲节,台湾的火车票比较紧张,无论北上还是南下都只剩下站票。我和汤汤商量了一下,决定先去彰化住上一晚,第二天再出发去台南。

我很喜欢台南这座城市,小小的,旧旧的,好像在翻动一本历史感厚重的书,一不小心就抖落许多灰尘。

这座城市,处处开着红彤彤的凤凰花。

还有积满历史的孔庙,人很少很安静。

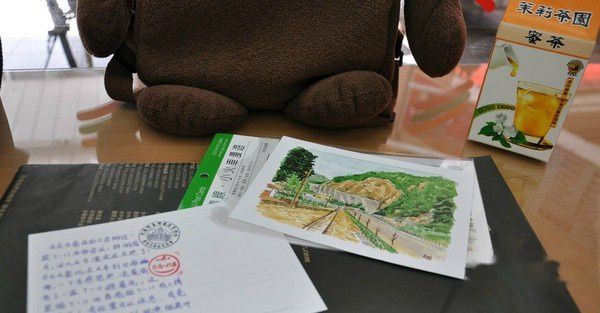

走累了去7-11吹吹空调,就一杯茉莉蜜茶,写一封给你的明信片

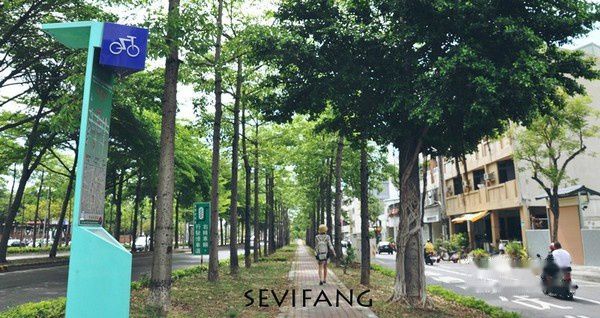

在林荫道走着,寻找远方的向日葵田。

这条路走起来很舒服,很有历史的感觉,连街边的槟榔店都这么古早味!

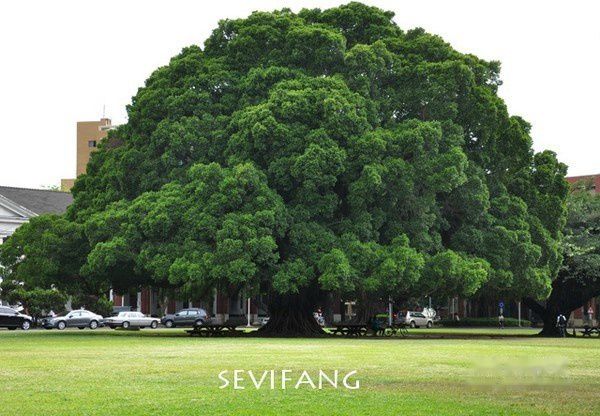

后来去了成功大学,校园的榕树非常大,号称巨榕,实在太偶像剧了!

上周去电影院看了《赛德克·巴莱》。第一次听这个片名,我以为是法国片,条子的同事以为是印度片,其实人家是台湾片(导演正是《海角七号》的导演魏德圣 )记得以前学中学地理,台湾少数民族统称为高山族。其实,在台湾他们被叫做原住民。在客家人、闽南人等汉族人移居台湾之前,他们已经在岛上生存繁衍8000年之久。

原住民又可以细分为阿美人、泰雅人、排湾人、布农人、鲁凯人、卑南人、赛德克人等14族,他们大多体魄健壮,矫勇善战,对自然有一颗敬畏之心。甲午海战后,清朝将台湾岛割让给日本。如何驯服这些还停留在野蛮原始状态的原住民让日本殖民者伤透脑筋。1910年年日本当局为征服赛德克人聚居的“雾社”地区,出动1000多名警察并动用现代武器——大炮才达到目的。1930 年前后,雾社已经发展成山地小镇,雾社的本地青年和部落头目还被送到日本参观,接受所谓的文明洗礼。(片中的赛德克族头目莫那·鲁道就曾有去日本的经历)

撇去原住民和日本殖民者谁的文明更先进这一问题,因为不同的宗教信仰,摩擦在所难免。如影片中提到,赛德克族视森林为圣地,遵循四季流转从事狩猎、农耕、编织等传统生产活动。而日本警察却要求他们大量砍伐树木,以修建房屋。赛德克族信奉图腾,只有杀过人的族人才有资格在脸上纹上刺纹,然后才可以结婚、繁衍后代。没有刺纹的人,永远被族人讥笑,甚至死后不能通过传说中的“彩虹桥”去见祖灵。而日本人占领这里之后,年轻人的脸上不再纹上刺纹。

原住民与日本警察之间的婚姻也是一大问题。日本人占领雾社初期,为便于统治,鼓励日本警察娶部落头目和要人的女儿为妻。日本法律不承认这样的婚姻,原住民女子常被抛弃,其中包括赛德克族头目莫那·鲁道的妹妹(这其实才是原住民起义酿成“雾社事件”的真正原因)。“雾社事件”其实是一场非常悲壮的战斗,起义反抗的原住民壮丁共1236人,最后有644人死亡,其中290人自杀。参与行动的六个部落几乎遭到灭族,余生者被强制迁至川中岛,从此背井离乡。起义首领莫那·鲁道将妻子打死最后在山洞中自杀,神奇的是,他的尸体没有完全腐化,有一半变成了木乃伊。

这样说来,电影也是真实的历史作为背景。所以,和魏导以往的小清新调调不同,影片从一开场就漫天的雄性荷尔蒙在飞。坐在身边的条子显然很兴奋,他看到原住民们割下敌人头颅的行为还大呼勇敢,大概男人面对这种血肉模糊的场面总是能激起内心的某种原始情愫吧。那么从女人的角度来说,除了观赏片中身体健硕,衣服又穿很少的壮男(人家原住民真心喜欢裸露上身下身啊),可能就是被那段“为了让自己的男人们毫无牵挂地上阵杀敌,族里所有的妇女都选择自尽,树林里全是密密麻麻上吊的尸体”那个画面所感动。为心爱的女人战斗,为民族奋勇杀敌,为自由耗尽最后一滴血,这才毫无保留地击中泪点。

而莫那·鲁道那句“如果文明是要我们卑躬屈膝,那我就让你们看见野蛮的骄傲!”的台词,才是最终感动我的所在。因为文明,本来就没有卑贱或者伟大之分。

貌似有点离题了,想起去年去台湾之前,最感兴趣的就是台湾的原住民,去之前还查过不少资料。幸运的是,真的让我在台南的国立台湾文学馆找到很多关于原住民的资料。而最大的惊喜在于,赶上了三毛逝世20周年的特别展览。

还记得那首叫做《橄榄树》的歌吗?不要问我从哪里来,我的故乡在远方。。。。。。

第一次去台南文学馆的时候,因为是周一,文学馆闭门休息。为了参观馆里的三毛逝世20周年纪念特展,我们临时更改了旅行计划,决定多在台南停留半天。

第二天再次来到文学馆。三毛逝世20周年纪念特展展出地点在台湾文学馆一楼,场地很宽阔。我站在展览厅入口不远,轻轻读着展板上那一段三毛生平的介绍:三毛,原名陈平,出生于重庆。突然想起初识三毛的18岁,我在图书馆里捧着她的作品入了迷。那时的我还不能想象她这样漂泊的人生,但却欣赏她能真实地活着。她写了很多本书,写这个世界的美妙,也写人性的丑恶。在每个人都愿意展示出自己最美一面的时候,她剖析自己,同时毫不留情地揭开这个世界的伤疤。

像很多女孩一样,我也曾经被她和荷西之间的爱情感动过。她以自己的方式,勇敢地守望一段异国恋情,哪怕这恋情里有许许多多的困顿。写作是她的第二种生命,她写旅行的快乐与惊险,写生活的疲惫与希望,写点滴的快乐和一瞬而过的哀愁,而我投入到她的历险之中,身不由己。

重庆,我无可替代的故乡,也是三毛的出生地。台湾,我旅行的目的地,也是三毛生命终结的地方。新生与死亡,开始与结束,我似乎感受到了我们生命中一些隐秘的联系,时间和空间此时有些微妙的错落了。我好像变成了18岁的那个女孩,从她的文字里贪婪又好奇地窥视外面的世界。

台湾人的展览很有心思,这是复原了三毛的家。一幅幅展板细细读着,就像跟着三毛从一个地方迁徙到另一个地方。三毛的骨子里有一种天生的波西米亚的气质,她让我认识到世界之大,以至于很难用双腿跋涉完毕。她也让我知道生命是有限的,在有限的生命里看无限的风景,才不枉此生。也许正是有这种的心态,才会来到台湾,才会在这里和她相遇。这样想想,倒是有一些佛家所说的因缘味道了。

在展览结束的时候,我在电子屏幕上留下这样一句话:三毛,带我去流浪。

除了有三毛的展览,这里有非常丰富的文学资料,其中也有很多原住民的民歌啊,诗啊一类的。

累了可以坐沙发上看播出的电视节目,当天看的节目好像也是歌颂那段反抗日本侵略者历史的片子。女主角是《败犬女王》中的杨谨华也!有没有一点神雕侠侣的感觉?值得一提的是, 在入口处把护照抵押,就可以拿到一个导览器,在每个需要解说的地方按下按钮就可以收听背景资料,非常实用。

出口处还贴心地准备了印章,给各位印章收集控印下带走。去台湾一定要准备这样一个空白小本子,台湾很多车站啊博物馆啊甚至诚品书店都有章可以盖着玩儿~