5月24日 德黑兰

初识德黑兰

似乎,我常常是在黑夜中抵达一个城市。所以,当飞机准备降落时,高空中俯瞰到的夜色就成了与这个城市的第一会面。

虽然是空中俯瞰的混沌黑夜,但每个城市所呈现的面孔确实不同。开罗的灯光如古兰经文一般,仿佛黑夜也替代着沉睡的人们向真主安拉祈祷;伊斯坦布尔的深夜仿佛笼罩着沉沉的水雾,灯光虽繁却有一种落寞忧伤的感觉;德黑兰,则好像天方夜谭里的光明之城,蓝色的幽光洒落在青黛色的绒毯一般的大地上,好像许许多多的钻石。

夜里九点半,飞机掠过“钻石”星星点点编织的“绒毯”后,进入一片周边如堆满黄金一般的回形灯海之中,着陆,抵达德黑兰。

讲好价,上了些年级的司机沉默地开着车,带我们驶向城区,一路高速快捷地狂跑。一路,很有一种熟悉感,是因为这条路的路况路标等基础建设像极了中国,还是有点埃及开罗机场到市区的那种穆斯林国家的感觉。古旧中,有些现代的硬朗线条。去的地方越多,越能感受到一个地方的熟悉。

不确定酒店的具体地点,司机主动打了电话,开到旅馆门口。此时已夜里十一点多了,周围的门面都歇业上锁了,只有这一酒店还亮着灯。

旅馆的小哥出来把我们的行李搬进去。司机想跟我们多要两美元,然而谈好的价格已是比攻略说的高五美元了,我们没有给。

酒店的门脸小小的,但很有格调,到处有古董装饰。几层楼上去,房间并不少,房间不大,同样很有古典装意味。

5月25日 德黑兰

德黑兰的奢华:地毯与珠宝

步行去换了钱,又继续步行到菲尔多斯广场。一路有很多人和我们问好,致礼,问是否自秦国而来,报以热情的笑容,给予路向指导,甚至带我们走上一段。令人还很舒服的是,德黑兰的道路比较干净,基本没有垃圾,也不算杂乱,比起埃及的街道要令人享受步行得多。而且人们热情而不纠缠,也几乎没有任何功利目的,不会是因为想向你推荐什么或要小费才热情。他们的热情出于对外国人的友好和好奇,以及对自己国家某种程度的自豪感。虽然这是个被冠上“邪恶轴心国”标签、被国际制裁的国家,但人们脸上还常常能看到一种平静自足感。他们问我们觉得伊朗好吗,跟我们说伊朗是个很美丽的国家,好好享受这一趟旅行,祝我们旅途开心。

路上很多很多年轻男子,Hello!!hi!你好!秦?……不绝于耳。波斯女子虽然大多穿着及膝黑外套裹着黑头巾,但也很时尚。外套大多是我们秋冬风衣那样的款式,头巾也是半裹着,前面露出的头发染了金色、红色,涂着娇艳的红唇,妆容浓艳且一丝不苟。女人虽然不像男人那么外向,但她们也向我们投以友好的目光,点头致意,有的会突然过来特别正式地问我们从哪里来,然后说很欢迎,然后拜拜。让我们好一阵莫名其妙。

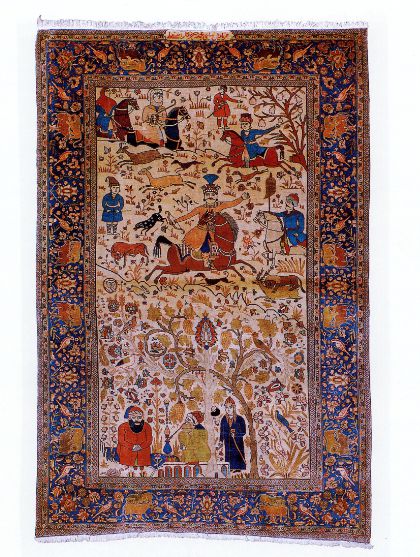

风之绒毯

东方世界有两样东西成功进入西方上流阶层家居生活的,一是中国瓷器,一是波斯地毯。

先去了地毯博物馆,弥补了在伊斯坦布尔没看成“伊斯兰艺术博物馆”的遗憾。非常多且令人赞不绝口的波斯地毯。而且博物馆在一座花园之中,建筑外观有一种宁静的简洁感。这座地毯博物馆是巴列维王朝最后一位王后法拉赫巴列维所建,外观据说是仿造织地毯机的样式而建,展览面积约3400平方米,收藏了18世纪至20世纪伊朗各地生产的地毯珍品千余件。除了展示各种各样的地毯外,馆内还展示着地毯的染色原料,如石榴皮、靛青、核桃壳、钾矾和木樨草,以及编织地毯用的工具,如钩针、剪子和针排等。据说1978年建成开馆的时候,馆内的地毯展品很少(几百幅吧),后来伊斯兰革命(1979年)后,博物馆从皇宫里接收了很多珍贵的地毯,极大地丰富了馆藏展品的数量和质量。内贾德就任伊朗总统后,为表达其简朴的作风,特意命人将总统府内的大部分名贵地毯都送到了博物馆。

来伊朗之前,看了一个伊朗电影《魔毯》(Gabbeh),其实是一个游牧民族姑娘的忧伤爱情故事,从中浮光掠影地了解了一下波斯地毯。虽然有人说这部电影充满了地毯世界的光与色,但给我的感觉远不如站在德黑兰地毯博物馆前厅仰望那三米高的地毯时,来的震撼。博物馆里人很少,内部空间宽敞、陈列清晰,只是展品说明很简略。为了得到更多的信息,只好在前厅处的小书店买了本英文版地毯史<Carpetology>回去啃。

从物质层面来讲,波斯地毯的开始,据说是在中世纪的时候,伊朗高原上的游牧民族为了御冬而用羊毛编织而成,是生活必需品。通常生活在沙漠地区的游牧民族,常会编织那些密度高、毯面薄,同时便于携带与运输的地毯。逐渐地,地毯在功能性外,逐渐因为它的装饰性而为非游牧民族所接受。接受的同时,必然改造它的功能性,使之更适用于生活,如生活在石头和泥瓦房的农耕民族所编织的地毯,有一定密度外,也需要厚实且耐用,地毯的面积也会增大;而那些生活在宫殿中, 睡在大理石床上的王公贵族们,则使用生产于城市作坊, 色泽丰富、编织精密的地毯。

波斯地毯的起源地,应该是中亚的“突厥斯坦”,这个地带为贯通丝绸之路东西的交界点。“突厥斯坦”大概算是个古称了,也称作“土耳其斯坦”,但和现代土耳其国家是两个概念,虽然后者也是由突厥而来。在中国史书上,突厥专指于公元6世纪建立第一个突厥人国家的、兴起于阿尔泰山的那个部落。在当时留下的突厥文碑铭中,中文所提到突厥的地方突厥文都写作‘Turk’。历史上的突厥人曾包括许多的部落,比如阿跌、浑、薛延陀、回纥、黠戛斯、葛逻禄、钦察、乌古斯等等。这些部落在一千多年的时间里分化、组合,在今天形成了分属不同国家的多个民族。以突厥人为民族主体的国家有土耳其、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦,以及俄罗斯联邦内的一些自治共和国,如鞑靼斯坦、哈卡斯、巴什基尔、萨哈等等。中国的突厥民族有维吾尔、哈萨克、乌孜别克、柯尔克孜、塔塔尔、裕固、撒拉等民族以及被划入蒙古族的图瓦人等。

而“突厥斯坦”一词为波斯语,意为“突厥人的国家”。这个词最早出现在8世纪阿拉伯人撰写的地理学著作中,指包括河中地在内广大的中亚地区。“突厥斯坦”这一地理称谓一直被当地民族及与当地有政治经济联系的周边民族所使用,在从8世纪开始的不同时期的阿拉伯语、波斯语、突厥语、印地语(包括乌尔都语)的各种历史文献、碑铭、外交文书、经济文书及文学作品中被广泛使用。至18世纪,随着东部“突厥斯坦”被满族建立的清帝国所吞并,东西两部分原本通畅的联系开始变化。于是“东突厥斯坦”一词开始被使用。同时,保持政治独立的西部即被称为“西土耳其斯坦”或狭义上的“突厥斯坦”。19世纪中期,西部的希瓦、布哈拉、浩罕三个国家沦为俄罗斯帝国的殖民地,于是“西突厥斯坦”又被称为“俄国突厥斯坦”,“东突厥斯坦”又被称为“中国突厥斯坦”。

西突厥斯坦是维吾尔族、塔吉克族、乌兹别克族、吉尔吉斯族、阿富汗及巴基斯坦北部游牧民族与半游牧民族的居住地,在伊斯兰文化与波斯文化的影响下,他们生产的地毯图案带有强烈的伊斯兰气息,波斯地毯和土耳其地毯都属于这一体系。东突厥斯坦以喀什为中心,地处同西藏、尼泊尔、不丹、印度等地区紧密相接的地带,受到浓厚的佛教文化影响,所生产的地毯非常的独特。印度地毯的图案制作没有太多受到本国印度教的影响,而是被喀什米尔地区的伊斯兰教所影响。

公元十六世纪是东方地毯的黄金时期,波斯萨法维王朝的阿巴斯国王将手织地毯编织艺术提到一个前所未有的高度。阿巴斯国王将他的王宫迁到了伊斯法罕城,他对手工编织艺术非常热爱与支持,并且派熟练的织工去意大利学习艺术,将欧洲文化融入到波斯文化中。现保存在欧洲和北美博物馆内的大多著名精品手织地毯,都是在他统治的1586到1628年之间完成的。从此伊斯法罕城也成为了极品波斯手织地毯的圣地。

地毯编织业一直是伊朗经济的重要支柱产业,在国家财政外汇收入的排名中,仅次于石油工业而位居第二。全国七千万人口之中,靠地毯业为生有六百万人,包括了养羊、搓线、染工、织工和销售商。但是,沿用多年的一些政策却不利于地毯的出口。12平方米以上高档波斯地毯不准随便带出,需要办理一套烦琐的手续,据说这是为了防止国家文物的流失。伊朗人喜爱地毯,对地毯的理解已经超出它本身的使用价值,对祖辈传下来的古董地毯更加珍惜,他们将地面看做是房间的第五面墙。后来我们在伊斯法罕被邀请到一个普通伊朗人家时,也看到房子里的每个楼层地面,即便是厨房,都打了底布,然后铺上了鲜艳的地毯。他们的一日三餐是以地毯为席的,客人多了不够床睡,也以地毯为床。虽然天气炎热,但手工地毯似乎可以调节气温。这一点我深有体会,之前从土耳其带回的手工地毯,确实冬天踩着温暖,夏天踩着舒爽,而且在北京这样招灰的地方,铺设了一年,没掸过尘,看上去却像新铺上去的。

在伊朗,地毯是一家一户、一个村镇世世代代相传的家庭手工艺。或许是没有太多的生计选择,现在的伊朗依旧延续着这样的传统。我们在卡尚时,还跟包车司机撒哈拉去她家体验了一下编织地毯,撒哈拉虽然有司机这么个活计,但织起地毯的手艺也很麻利,也许平时不出车的时候也在家织织地毯。其实,手艺具有很多随意性,不同的人、不同的家庭、不同的村镇,使用的经线、纬线、毛纱的粗细比例各不相同。然而,人们毕竟在一起生活,互相交流技术,于是在编织技术、审美方面才具有很多相同之处。波斯地毯通常融合了羊毛、棉、真丝、金丝和银丝等多种材料,其中羊毛是主要原料。放牧山区的阴冷气候使得羊毛纤维柔软细长,质地优于其它温暖地区所产的羊毛。8至14个月羔羊身上的羊毛是最优质的,这样的羊毛叫考克。高质量、多结的波斯地毯通常采用考克作为原料,这样的地毯手感细腻、平滑而且柔软。棉通常作为地毯背面的经线原料。真丝是用在波斯地毯中最光滑的原料,它可以使地毯非常柔软而且反光效果极佳,通常用真丝作原料是为了强调地毯中图案的设计和主题。还有一些波斯地毯还会用到金丝和银丝。这类地毯以波罗涅兹地毯最富盛名,之所以称之为波罗涅兹地毯是因为它们首先在波兰展出,其上镶有波兰皇室的徽章。波罗涅兹地毯是十七世纪的波斯地毯,据说是克山和伊斯法罕城用来送给欧洲权贵的礼物,用真丝、金丝和银丝编织而成。

许多大众旅游攻略在“如何挑选地毯”条目上经常会讲地毯的打结密度,似乎密度越高,越贵和越好。其实地毯的打结密度并不是质量的唯一标准,伊朗人认为:地毯美观与否,很重要的因素在于颜色的搭配。他们跟我们讲“这些颜色多么可爱”,难以形容,但的确是波斯地毯给予人的最直接的艺术感受。而其背后的故事,大有可分析的。

大多数波斯地毯都是使用当地农田或山区生长的农作物来染色的,这种独特的色彩是波斯地毯价值体现的一个重要因素。有的展品级的地毯甚至会用到高达250种的颜色。因为使用天然颜料,所以历经百年仍然色彩鲜艳如故。这样的经验其实和唐卡类似。伊朗的羊毛颜色本身多种多样,有黑色、米色、棕色、黄色,尤其是羊颈部和腹部剪下来的毛,更是鲜亮。需要染色时,多使用植物的根、茎、皮提取的染料,如从石榴皮提取淡黄色,从核桃皮提取赭色,而红色则往往用一种黑色的小昆虫染成。手工染色的技艺是世世代代传承下来的,在染色之前,要把羊毛漂净和晒干,然后将干净的羊毛用手卷成纺线状。漂染时将稀松的毛线放在染桶里保持一段时间,依靠经验把握好这段时间的长短。经过这道工序以后,直接挂起毛线而不能挤压或揉搓,那样毛线的颜色会变得不均匀。最后,把染好的毛线放在阳光下晒干。

另外要欣赏的是地毯的图案。各个地方的图案也各具特点,这是融合了地域特色、风俗文化和手艺人创作的结果。伊朗西北部的高原都市大不里士,是伊朗的第二大城市,被誉为“波斯地毯之乡”,是波斯最早、最古老的地毯出产地;它的产量占整个波斯地毯产量的最大比例,以传统的纹样为中心,囊括了几乎所有波斯地毯的图案。多数情况下大不里士采用花草元素、大尺寸的棕榈叶、花瓶、树叶、小花朵及花园元素等图案。同时也有很多自己独特的设计,比如:大不里士的玛黑(Mahi)鱼形图案,被很多鉴赏家认为是波斯地毯中最典雅的设计。地处伊朗中部的伊斯法罕,是伊朗的著名古都,它生产的地毯通常被认为是世界上最好的波斯地毯,装饰风格主要受伊斯兰清真寺和宫殿镶嵌艺术、彩陶文化和绘画艺术的影响,并把波斯传统艺术融汇起来,富于艺术性和想象力。伊斯法罕地毯传统图案多以形态各异的棕桐花、叶作为主要装饰纹样,还有以伊斯兰装饰风格的卷须叶作为主要装饰纹样的。此外,还有以清真寺内弯顶的造型图案为装饰纹样的。伊斯法罕地毯图案的色彩比较华丽,对比中求和谐,再加上细腻的纹样,构成了波斯图案的典型风格。在用色上,这种图案多以深兰、波斯红、白色等为底色,也有多色组合成底的。如仿清真寺图案,它是由一个个连在一起的“合子”纹样构成的大地,每层“合子”的底色又不同,构成了多色地。卡尚地毯也非比较著名。卡尚位于伊朗高原的中部,在伊斯法罕的北部,是沙漠中的小城。气候干燥、炎热, 植物稀少。正是这样的环境,当地居民更表现出对植物的热爱和渴望。这在他们的地毯图案上处处都能感受到。卡尚地毯图案可说是一种自然主义,伊斯兰卷须,环绕着盛开的玫瑰花、莲花、丁香花, 以其丰富的想象力描绘了神奇般美丽的花朵、树木和鸟兽。多选取“生命树”和“花瓶式图案”,借以创造一个充满生机的花园天堂。这个可以和卡尚古城内那些有着波斯花园的老宅联系起来解读,越是沙漠,越是营造瑰丽的花园与流水。

大不里士地毯

伊斯法罕地毯

卡尚地毯

关于波斯地毯的价格,一幅两米宽三米高的普通手工地毯,两个妇女织半年,想象一下,它得以什么样的价格出售吧。去古董地毯店,热情精明的地毯商人会跟你滔滔不绝地介绍,你耳朵里听到的会是这样的字句:“……这个地毯织了十五年,某地姑娘懂事就开始织,直到出嫁时候才完成。这件地毯织了五十年,某女子出嫁时开始织,直到她做了奶奶……”这样的含金量,恐怕很难开口问价格。一般来说,一块中等质量的小地毯售价七八百美元,至于好点的真丝地毯动辄数千、上万、几万美元。

好吧,看看就行,学习一下,有机会也上手织一下,成为“织过波斯地毯的人”,也不枉来波斯走了一遭。

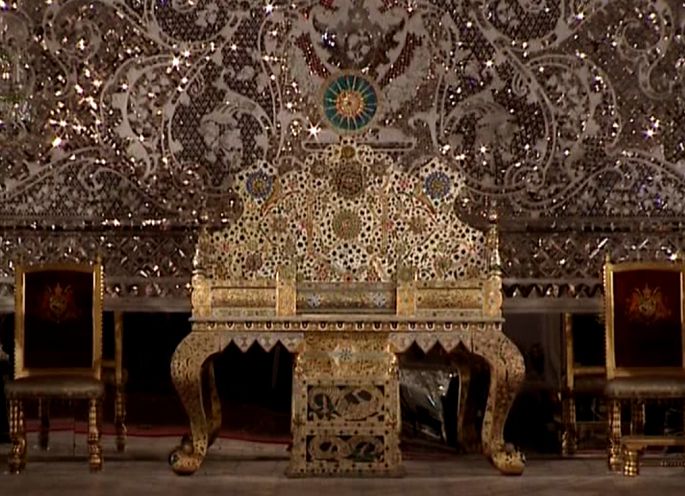

巴列维与伊朗珍宝

镶有3380颗钻石、368颗珍珠,重2000余克拉的巴列维王冠;

镶嵌着4万多颗红、蓝宝石,用钻石标出伊朗、中国、英国、印度尼西亚等国家的位置,37公斤重的纯金地球仪;

182克拉重的金刚钻石“光芒之海”;

……

看着这些数据,我仿佛没有丝毫概念。而真正摸到那个位于伊朗中央银行地库的珍宝馆时,惊呆了。参观完之后爬出来,我和我的两个小伙伴,竟有种虚脱感。外边的小厅里有饮水机和水杯,许多人出来后都在喝水。看来都虚脱了。第一回有那种小说里、电影里进了宝藏的感觉,成堆的珠宝就在你的笔尖下,成堆。在这里,祖母绿宝石是一堆一堆的;钻石,大小不同颗粒分装,是一盘子一盘子的。各种珠宝镶嵌物,皇冠、胸针、王座、权杖、地毯、眼镜、宝刀、服装、酒器、餐具、水烟具……极尽精美,也极尽所能。一个近千平米的密室里,四十多个展柜,珍宝陈列的密度非常高。密室的门厚过一手掌,设了三道这样的门,想必这里是全世界大盗最觊觎的地方之一了。然而,波斯确实是很豪放,与别的国家的许多博物馆,如北京故宫、伊斯坦布尔托普卡帕宫的藏着掖着大不同,就这么公众陈列着,几乎没有说明,但就是让你们看,你们就看好了。

馆内不让拍照,于是买了张影像光盘。光盘影像像素比较差,但可以从中了解到珍宝馆所展示的许多物品对应的生活功用。我原以为那些镶嵌满了宝石的碗盘,或者刀剑、盾牌,不过是一种奢侈的“仪式”,而在古代画作里,这些物件确实是派上了生活用场的。某些珍宝,如一顶皇冠,被多代君主穿着戴过,“光芒之海”也辗转过了一代又一代君主的皇冠。都说金钱珠翠如浮云,对人来说,是的,而对这些珍宝来说,人如浮云,历史如浮云,它们今天依然存在着。

孔雀宝座

历史记载孔雀宝座,原来的名字Takht-e-Tavous是“莫卧儿帝国王座”的意思,后来用于表示波斯纳迪尔沙阿至穆罕默德·礼萨·巴列维这段时期的帝王王座。孔雀宝座的名字来自它的外型,宝座的后方立有两只孔雀造型的饰品,孔雀的尾羽开启,并且以蓝宝石、红宝石、祖母绿、珍珠和不同宝石作为装饰。

“光芒之海”钻石:

“光芒之海”和“光芒之山”是两颗富有传奇色彩的钻石,原属于印度的莫卧尔皇帝,在1739年,伊朗的纳弟尔国王征战印度时把它们作为战利品带回了伊朗。“光芒之山”被入侵的阿富汗人带到印度,几经转手,现为英国王室所有。“光芒之海”钻石为浅桃色,长1.5英寸、宽1英寸、厚0.375英寸,重量为182克拉,是世界上五颗最大的琢磨金刚钻石之一。1902年当时的穆扎法尔丁国王访问英国,把这块“光芒之海”配在自己的羔皮帽上周游海外,得以让“光芒之海”名扬天下。

珠宝地球仪:

恺伽王朝纳赛尔·丁国王(1848年即位)为便于保存散放的王室宝石,命令工匠于1869年制成此地球仪。此地球仪由一个高高的纯金脚架撑起,共重37.5公斤,直径约2英尺,共用了51366块色彩绚烂的宝石镶嵌,所用宝石的总重量达18200克拉。世界各国的位置用红宝石表示(伊朗、法国、英国和东南亚用钻石)、海洋用绿宝石表示。

法拉赫王后皇冠:

1967年为王后加冕制作。总重量为1480.9克,使用了36颗绿宝石,34颗红宝石,2颗尖晶石,105颗珍珠和1469颗钻石。伊朗王后法拉巴列维,她是伊朗25个世纪以来第一个被加冕为皇后的人,1967年10月27日巴列维在自己加冕为国王后,亲自把这顶王冠戴在了她的头上,王冠由王后亲自设计,并在巴黎制造。王冠的上的红宝石,绿宝石,珍珠组成了国旗的颜色。

巴列维王冠:

1925年按萨珊王朝(226-651年)的王冠样式制成。1926年礼萨国王和1967年巴列维国王加冕时用过此王冠。王冠总重量为2080克,镶有3380颗钻石,重1144克拉;5颗绿宝石,重199克拉;2颗蓝宝石,重19克拉;还有368颗珍珠。

全世界从皇室到平民,都爱珠宝,似乎游民民族、伊斯兰国家尤甚。至今,许多伊斯兰人结婚的“三大件”也许可以全是珠宝“耳饰、项链、手镯”。对方是王子则要稀世珍宝,对方是平民,彩金配置。

伊朗曾有过辉煌的帝国史,到公元前6世纪,它的疆域已横跨亚非欧三大洲,东起印度河,西达爱琴海,北到亚美尼亚,南到埃塞俄比亚,成为当时最富有的帝国之一。据说,希波战争时,伊朗薛西斯国王乘坐的战船都是用黄金做顶。伊朗珍宝馆的珍宝多数是16世纪以后伊朗王室聚敛的。从1739年到1740年,伊朗从印度掠夺了10座宝座和不计其数的金银珠宝。为便于存放,一些珍宝被镶嵌在王冠、宝剑、匕首、杯碗盘盖和各种工艺品上,成为我们今天看到的稀世珍宝。但绝大多数宝石没有加工,整箱整箱存放,至今没有公布准确的统计数字。

巴列维王朝建立后,这些珍宝一直是王室的财产,巴列维虽将这些珍宝作为国家资产归还了国家,但仍有大量珍宝被王室占有。在中东国家,和国王结婚时,新娘都会得到一件价值不菲的珍宝。当法拉王后和巴列维国王结婚时,巴列维为他的这位第三任选择了一顶耀眼夺目的王冠。它是由纽约的珠宝商哈里·温斯顿设计,也是法拉王后最喜爱的王冠,她经常佩戴它出席各种场合。王冠上的7块绿宝石,重达219克拉,最大的那一块重达65克拉,周围围绕以钻石、珍珠。

这第三任妻子终于不负众望,婚后第一年就为国王生下了他梦寐以求的继承人。然而,就像巴列维的前大舅子、埃及末代皇帝法鲁克一样,继承人有了,王位却没了——1979年伊朗伊斯兰革命让巴列维王朝灰飞烟灭。

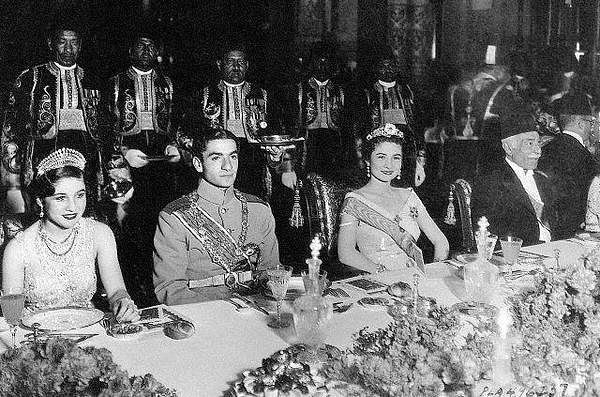

年轻的巴列维(左二)

巴列维和他的第二任妻子

巴列维的第三任妻子法拉王后

话说这位伊朗末代皇帝穆罕默德-礼萨·巴列维,从父亲手中继承王位后,逐渐将议会立法权和军权收归手中。在冷战和地区局势纷争之时,巴列维更将自己打造成了西方不可或缺的盟友,使伊朗在二十年内成为了中东一股强大的经济、军事力量。但是,就在这一过程中,巴列维的集权改革,以及收紧石油收益的分配激怒了该国伊斯兰势力。加上巴列维国王作风豪奢,就说1971年为庆祝波斯帝国建国2500周年的那场大典吧,专门从国外购买了5000棵树种在波斯波利斯入口大道两侧,一边各2500棵。欢庆大典也是在波斯波利斯举办,巴列维广邀各国驻伊使节,从非洲进口水果、从法国进口香水和服装,共花费1亿多美元,由此而引发了极大的民怨。在伊朗电影《我在伊朗长大》便有对巴列维政府不满的情绪,富者愈富,贫者愈贫,这个时候,霍梅尼“班底”承诺的是“均贫富,要民主”,终于1979年发动的伊斯兰革命,将王室赶下了权力宝座。置于这个班底有没有实现诺言,想必大家都懂得。巴列维、王后法拉赫及子女被迫流亡海外。伊朗王室逃离伊朗后,先后流亡埃及、墨西哥、美国及巴拿马等地,但一度为盟友的美国放弃支持巴列维,不准许他入境,使得埃及成为巴列维的最终归宿。1980年,在失去王权第二年后,巴列维在埃及郁郁而终。随同他一起流亡的,还有一批珍宝。王后和王子、公主虽过着平淡的日子,但仍有一些老班底需要维持,于是开始典当卖卖珍宝。1983年,在一次拍卖会上拍卖了14件伊朗珍宝,其中一对耳坠的成交价为每只65万美元。

“如果说我已经忘却过往,那不是实话。我所经历的一切都不会被轻易遗忘,但尽管如此,我仍能继续前行。”末代皇后法拉赫·巴列维还会和人谈起过往。巴黎对法拉赫有着特殊的意义。1959年,就是在这里,21岁,还在学校念书的法拉赫与巴列维相识,并迅速坠入爱河。“从未如此近距离地观察他,这让我无比兴奋。我曾记得当时写了一封信给母亲,夸赞他有着一双漂亮而忧郁的眼睛。”法拉赫曾如此回忆当时已40岁的巴列维。1959年12月20日,两人闪婚,恢弘豪华的婚礼让世界瞩目,在这场婚礼上,能说一口优雅法语、美丽大方的法拉赫被认为一点都不亚于后来的英国王妃戴安娜。一言一行,一颦一笑尽显皇家气质,这为法拉赫赢得了“伊朗玫瑰”的美名。婚后一年,法拉赫便为巴列维产下一子,举国狂喜。随后1967年,巴列维亲自为法拉赫加冕封后。法拉赫也成为了巴列维王朝唯一一位被加冕的王后。自此一人之下,万人之上。到被赶下台的那一天起,法拉赫享了二十年的锦衣玉食的华贵生活。

“以前住在德黑兰的王宫里,每天光服侍我的人就有60多位,他们打理着我生活的一切。”直至现在,法拉赫对于当年王室生活历历在目。一直以来她从没有把金钱看得特别重要。但失去权力后不一样了,如果没钱的话,什么也干不了,寸步难行。归根到底,生活中的每件事情都和钱有关。1979年1月,被迫下台的巴列维国王携妻带子匆匆逃离伊朗,从此踏上了蹉跎半生的逃亡之路。而迫于伊朗新政府的压力,没有哪一个国家愿意收留被废黜的伊朗王室,巴列维国王的昔日老友们纷纷跟他划清界限,而其中巴列维国王之前最亲密的朋友——美国也突然将王室一家拒之门外。此举出乎巴列维夫妇意料,两人前往美国要求避难反而受辱而归。巴列维等人对卡特政府对他的抛弃感到寒心无比。被拒之后,巴列维王室先后流亡于埃及、摩洛哥、巴哈马群岛、巴拿马和墨西哥等国,可谓整日寄人篱下,不停地在各国之间流离。

众叛亲离之际,只有埃及总统萨达特宁可与伊朗新政府断交,也要为“老朋友”一家提供庇护。法拉赫称,巴列维和她一直将萨达特为他们所做的一切铭记在心:“没有萨达特的帮助,我无法想象我和孩子们会怎样。我们在埃及的时光非常愉快,人们都对我们笑脸相迎,我感觉我属于这片土地。”但最糟糕的事情还是发生了,大权旁落和颠沛流离,使得巴列维此前患上的癌症不断恶化,1980年,巴列维国王客死埃及,并被安葬在了那里。巴列维病逝后,美国对于法拉赫一家的态度逐渐转变,准许法拉赫带4个子女到美国定居。然而,皇室的奢华生活早已不在。最困难的时候,法拉赫甚至变卖了逃离伊朗时匆匆携带的珠宝首饰,度过了最艰难的一段时日。

他们再未踏上过祖国的土地。法拉赫说,她早已经被原教旨主义者列入了死亡名单。公主与王子的头衔一直为人敬仰,但流亡生涯让巴列维王室的公主王子们的生活发生了巨变。王室一家移民美国后,大儿子礼萨·巴列维在加州念书,“父王”去世次年,年满20岁的他面对着巴列维王朝的遗老们“登基称帝”。然而,这注定是一个永远无法实现的“复辟梦”。如果说大儿子礼萨·巴列维还有一丝“复辟梦”,巴列维其他子女的愿望则平淡之极,能回归故土就是他们最大的心愿。大女儿法拉赫娜兹进入哥伦比亚大学学习心理学,小儿子阿里·巴列维先是在普林斯顿大学进修物理、数学和音乐。后追随姐姐进入哥伦比亚大学进修硕士,之后进入哈佛大学研习伊朗近代史。而小女儿莱拉则酷爱旅游,经常赴欧洲。在生活渐趋正常平淡之时,不幸再次降临到这些流亡王室成员头上。2001年,巴列维年仅31岁的小女儿莱拉·巴列维在伦敦游历时,在一家酒店内因沮丧失眠服用过量镇静剂死亡。据称,莱拉生前最大的心愿是能回归故土,并多次梦见踏上伊朗的土地。有传言称,莱拉自9岁随家人逃离伊朗后,内心的创伤便始终未能平复。

留下创伤的并非莱拉一人,阿里·巴列维,这个同学朋友眼中优雅而严于律己的友善之人,在妹妹去世后一直深陷抑郁之中,最终在自己的寓所里,对着自己的头扣动了扳机。出逃伊朗那年,他才13岁。

如今,独居巴黎的法拉赫每年都会去两个地方,一处是美国,去看仅剩的一对子女,另一处则是巴列维长眠之地开罗,在萨达特遗孀的陪同下到丈夫的墓前献上一束鲜花。为缓解生活的窘境,2003年,法拉赫决定书写自己的回忆录,名为《永恒的爱:我与伊朗国王的一生》,这本书让法拉赫赚了15万美元。她笑称,这是自己“这一辈子第一次亲自挣钱”。在书中,至今独身,经历人生跌宕的末代王后这样写到:“我,法拉赫·迪巴,不是婚前的女孩,也不是婚后的王后,我是名叫法拉赫的女人,嫁给了一个叫做穆罕默德-礼萨·巴列维的男人,现在,我是姓那个男人姓的寡妇,因此,我的真正姓名是法拉赫·巴列维。”同时,“我仍然等待着重返伊朗把我丈夫的骨灰带回去的那一天。”